另外一家我還頗喜歡的是台南縣柳營鄉八翁村的「玉梅牛奶饅頭」。

當年有個老朋友家裏就在八翁村開牧場養乳牛,他們家生產的生乳是專門交給光泉鮮乳的。到目前為止,我喝過最好、最濃純鮮厚的牛乳就是在他家喝到的,拿個大水桶走到一次可收納兩噸生乳的大型冷藏鋼筒旁,拿把大型機械鈑手用力旋開出水口,兩秒鐘就裝滿了一整個水桶,不用高溫煮沸、只經過低溫快速殺菌過的生乳,真的是濃、醇、香集於一體。

第一次到朋友家作客時,朋友的媽媽端出了一堆熱騰騰的肉包子招待我們。要走的時候,又拿出一堆紙盒硬塞給我們,每人兩盒,一盒是剛剛吃的牛奶包子,一盒是牛奶饅頭。在朋友家吃的時候只覺得包子用料不錯,回到家把饅頭蒸熱了吃,更是印象深刻,評價還在包子之上。

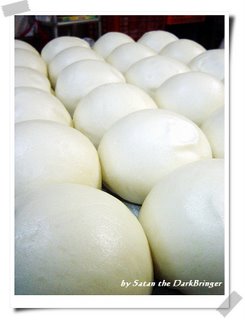

八翁村是全台灣最大的酪農專業區,飼養乳牛一萬四千多頭,佔全國的六分之一,年產乳量近五萬公噸,可以想見,這裡的鮮乳取得成本(時間/金錢/精神)上都是最低的,也因此,這裡的牛奶饅頭、牛奶包子真的就是貨真價實的鮮奶下去作,香氣與濃度都不是一般菜市場賣的那種牛奶饅頭可以比擬的。

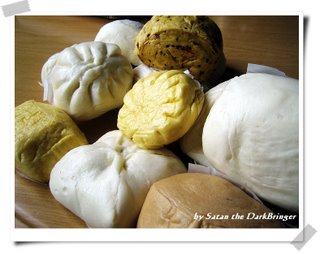

尤其是這裡的牛奶饅頭,個頭不會太大,奶味芬芳,正是我這種不特別偏好麵粉族群的好點心。包子雖然也頗為不錯,但是因為包子肉餡與調味的關係,牛奶的香氣反而被壓掉不少,頗為可惜。以我個人的習慣來說,平常時候若是拿一般市售的饅頭與台南百年老店「萬川號」的肉包讓我挑選,我會挑選肉包,但若是純粹考慮牛奶饅頭與牛奶包子,我卻是偏好饅頭。更重要的一點,也是最恐怖的一點,這裡香噴噴的牛奶饅頭一個只要五塊錢,包了餡的牛奶包子也只要十塊錢,真的是便宜到不行。

五塊錢耶,五塊錢,現在連要去外面打一場電動玩具,丟五塊錢進去機器還會直接給你退出來,只差沒有在螢幕上面順便秀出一行字來質問你說是不是看不起它、侮辱它。

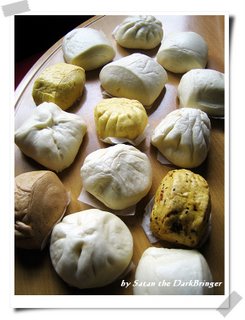

這裡的產品當然不只是牛奶饅頭跟牛奶包子,種類可多著呢,還有南瓜肉包、牧草肉包、菜包、芋頭包、紅豆包、芝麻包、花捲、養生饅頭、牧草饅頭、南瓜饅頭、雙色饅頭、黑糖巧克力饅頭。不過呢,不要看這樣子賣得東西好像很多的樣子,牆壁上那張 menu 通常是參考用,去的要是晚一些,也不用說你要買什麼了,直接問「剩下什麼」可能會比較實在一些。因為便宜,所以這裡的銷售速度不是一般普通的快,有些客人一進來就是五十個、六十個這樣子買的。

這裡的「養生饅頭」則是另外一個令人驚喜的美味。

「玉梅」也有幫提供宅急便的服務,不過拿這裡的牛奶饅頭來宅急便,大概是最好笑又最不合成本的行為。就算我打算這個禮拜都吃饅頭,一次買個20 顆好了,這種東西總該低溫配送吧?結果:饅頭100,運費 210。好吧,那找幾個朋友一起合買好了,一次買個 60 顆可以了吧?這樣子每個人都有機會變成饅頭般的身材,結果:饅頭 300,運費 270。

我神經病啊?花一倍的價錢在運費上?!

也因此,有時候我會特別開車到這附近晃晃,也許是帶小朋友來看乳牛開洋葷,也許是專程來滿足口慾,稍微往北一些就到了新營,可以去吃市場裡面用大灶米糠炒出來的鱔魚意麵,或者是往東去試試「小腳腿羊肉」,順便買點包子饅頭回去當紀念品。

對於初次來訪的台北人,看到這家「玉梅」的所在處可能眼珠子都快要掉下來。不要懷疑,那個看起來極為陳舊似乎有點荒廢的農舍就是頗具盛名的「玉梅」的中央廚房,東西好不好吃、實不實在跟房子漂不漂亮是沒有什麼關係。

你吃的是饅頭,又不是房子。

沒錯吧?

附註:這是小腳腿羊肉的招牌菜之一,「三層肉」,真的好吃!

附註:這是小腳腿羊肉的招牌菜之一,「三層肉」,真的好吃!延伸閱讀:[味道] 台南.玉梅包子饅頭&柳營農會鮮奶火鍋